我院夏莹研究员团队在金属催化小环参与的烯丙基取代反应领域取得新进展

发布时间:2024-06-03 09:23

近日,我院公共卫生与预防医学实验中心夏莹研究员团队在国际著名学术期刊 Nature Communications 杂志(IF: 16.6)在线发表了题为 “Observation of unusual outer-sphere mechanism using simple alkenes as nucleophiles in allylation chemistry” 的研究论文。论文第一作者为四川大学2022级博士研究生曾雅鑫,夏莹研究员为论文的通讯作者,论文第一完成单位为四川大学华西公共卫生学院(华西第四医院)/生物治疗全国重点实验室,山东大学化学与化工学院陆刚教授为论文的共同通讯作者。

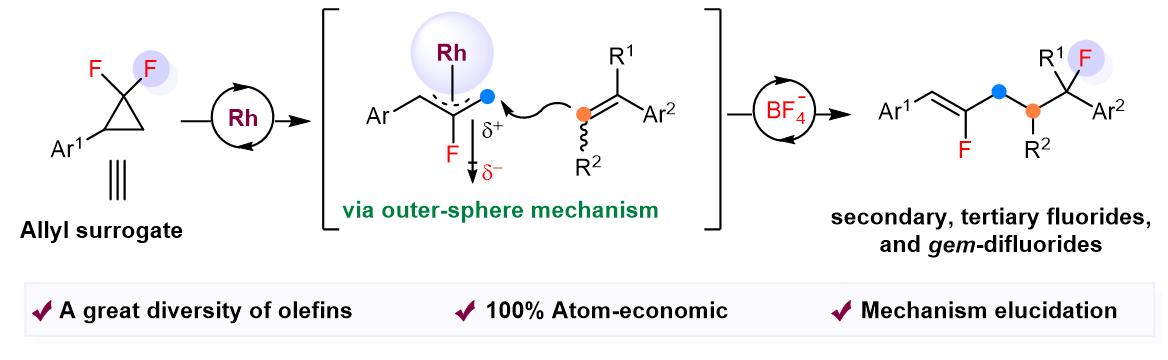

过渡金属催化的烯丙基取代反应是构建碳碳键和碳杂键最有效的方法之一,在当代有机合成化学中占据重要地位。其中,烯烃的烯丙基取代反应是构建二烯类化合物常用的策略。由于烯烃对内球模型机制的固有偏好,使得烯烃的烯丙基取代反应的发展受到了限制。相比之下,外球模型机制将为烯烃的进攻提供更好的灵活性,随即产生的碳正离子中间体可进一步官能团化,为烯烃的烯丙基双官能团化提供一个通用途径。然而,经由外球模型机制的烯烃的烯丙基取代反应还未得到研究,主要归因于烯 烃作为“硬”亲核试剂对内球模型机制的固有偏好。作者认为,或许可以增加烯丙基金属中间体的亲电性,从而有效地降低烯丙基金属物种的最低未占据分子轨道(LUMO)的能量,这可能是解决固有挑战的理想策略。

夏莹研究员团队前期一直致力于过渡金属催化小环化学的研究(Angew. Chem. Int. Ed. 2021, 60, 10626; ACS Catal. 2022, 12, 8857; Chem. Sci. 2022, 13, 12419; Angew. Chem. Int. Ed. 2023, 62, e202304462; Angew. Chem. Int. Ed. 2023, 62, e202307129; Angew. Chem. Int. Ed. 2024, 63, e202319647; Adv. Sci. 2024, 11, 2401243; Angew. Chem. Int. Ed. 2024, 63, e202403602; Angew. Chem. Int. Ed. 2024, 63, e202401451)。在这些研究基础上,作者使用偕二氟环丙烷作为氟烯丙基前体,成功展示了简单烯烃在铑催化烯丙基取代反应中不寻常的外球模型机制。内球模型机制向外球模型机制的转变,为二氟环丙烷开环反应的氟原子回收创造了条件,最终产生了烯丙基碳氟化产物。正如外球模型机制的优点一样,该策略的确能够耐受各种简单的烯烃,甚至是三取代烯烃和α-氟烯烃,从而能够在温和的条件下以100%的原子经济性合成二级氟化物、三级氟化物和偕二氟化合物。该工作不仅实现了偕二氟环丙烷开环反应中碳氟键的重构,还首次触发了简单烯烃在烯丙基取代反应中的外球模型机制,为烯烃的烯丙基双官能团化提供了一种新的思路。

该研究成果得到了国家自然科学基金(22001180,22371171)以及国家高层次人才项目的资助。相关测试和分析主要通过公共卫生与预防医学实验中心公共实验平台的400 M核磁共振仪和气质联用仪完成。

夏莹,四川大学生物治疗全国重点实验室和华西公共卫生学院/华西第四医院研究员、博士生导师,公共卫生与预防医学实验中心主任。2010年本科毕业于北京理工大学。2010年至2015年在北京大学王剑波教授、张艳教授课题组攻读博士学位。2015年至2019年先后在美国德州大学奥斯汀分校和芝加哥大学Guangbin Dong(董广彬)教授课题组从事博士后研究工作。2019年加入四川大学开展独立研究工作,研究兴趣为过渡金属催化的小环化学、不对称催化和有机氟化学,目前所有文章(含合作)被引>5000次,h-index为36 (Scopus数据库),获得 2022 年 Thieme Chemistry Journals Award国际学术奖。课题组主页: https://www.x-mol.com/groups/SCU-Xia_Ying。

文章链接:https://www.nature.com/articles/s41467-024-48541-5

- 上一条: 我院获“四川大学2022-2023年度实验室建设与管理工作先进集体和先进个人”表彰 2024-05-14

- 下一条: 没有了

Copyright 2017 - 2018 © 公共卫生与预防医学省级实验教学示范中心(四川大学) 电话:028-85502306

地址:成都市人民南路3段16号华西公共卫生学院科教楼